サ行の音声記号

Other languages can be selected from the menu bar

・日本語五十音の音声記号 kosendayuji

日本語の五十音をどのように国際音声記号で表記していくのかを説明します。

今回はサ行を取り扱います。

サ行の音声記号は[s]と表します。

子音の仕組み(音を作る3要素)はこちら

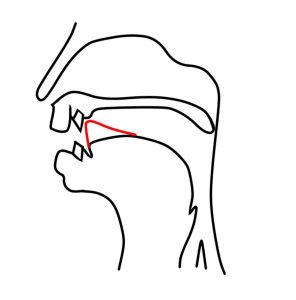

喉仏のあたりに手を当てて、サ行の子音の部分だけ[s]を発音してみましょう。喉が震えていないことが分かります。よってサ行の子音は無声音です。

先ほどと同じように発音しながら、舌をどのあたりに置いているか確かめてみましょう。前歯の裏側のあたり、歯茎(しけい)が調音点となります。

歯茎と舌で隙間を作り、そこに空気を流して擦らせるような音を出しています。このような音を摩擦音と言います。

「サ」 [sa]

「シ」 [ɕi]

「ス」 [sɯ]

「セ」 [se]

「ソ」 [so]

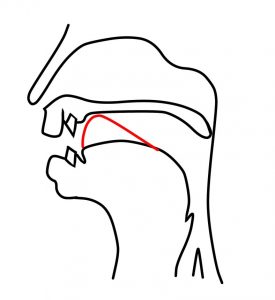

「サスセソ」は基本の表記[s]を使っていますが、「シ」の音だけ異なる音声記号[ɕ]が使われています。それは、「シ」を発音するときに口蓋化を起こし、調音点が歯茎から歯茎硬口蓋に後退しているからです。

歯茎硬口蓋は歯茎と硬口蓋の間で、おおよそ以下の図の位置です。

※「口蓋化」:イ段を発音するときに少し調音点が硬口蓋に向かってずれること。

詳しくはこちら

「サシスセソ」とゆっくり発音してみましょう。[s]を強めに息を吐きながら声に出すとどこで調音をしているかが分かりやすくなります。

歯茎と硬口蓋の間、「歯茎硬口蓋」という場所を空気が通っていることを確かめましょう。

「“し”っぽの[ɕ]」と覚えよう。

コメントを残す